二、为什么我的企业要考虑并购与被并购?

从创新经济企业的商业模式出发,减少竞争和整合资源往往是一个企业开始考虑并购的主要出发点,而在本次疫情中,我们看到这些要素在某些行业中开始加速凸显,部分企业甚至已经到达了生死攸关的临界点。

尽管疫情本身只是一个短期事件,并不会影响行业和经济的中长期走向,但在危机中如何处理机遇与挑战,对于每个企业来说,都可能成为决定其未来几年走向的关键因素。针对这个特殊时机所带来的并购战略选择,我们尝试给出以下解决思路:

1.通过并购消除恶性竞争,提高市场份额,优化经济模型

一如华兴过往操刀的经典案例,最常见的并购逻辑就是强强联合,消除恶性竞争,快速占据领先地位,形成规模优势,从早些年的滴滴+快的、美团+点评、58同城+赶集,直至近些年的猫眼+微影等。我们建议:产品服务相同,用户客群重叠,供应链建设重复,补贴营销费用高企的行业企业,可以通过合并同类的方式,迅速提升市场份额,降低竞争损耗,提升盈利水平。

以生鲜电商为例,在此次疫情中,生鲜电商迎来了高速爆发期,定闹钟抢菜已经成了宅家市民的日常,每个人的手机里都增添了至少2个以上生鲜App,各大生鲜电商平台都获得了同比去年数倍的增长。而回望2019年,却是生鲜电商困境重重的一年,关店、裁员、融资失利、现金流断裂接二连三发生。“烧钱快,盈利难”是生鲜电商行业无法规避的难题。

“事实上这次疫情之下的需求暴涨,已经超越了所有平台的供给能力,是大发展更是大考验。”在近期沟通中某生鲜企业CEO认为,“这次疫情之后,行业的供需关系得到重置,将会进入下一个阶段供给侧的竞争,拼的是运营效率和经济模型”。疫情期间激增的用户规模和订单量,对各家生鲜平台的供应链能力、仓储和运输能力都提出了巨大的挑战,也让各个平台有机会重新审视自身的业务模式和发展战略,生鲜行业有望更快地从比拼规模/流量的增量阶段向比拼效率/运营的存量阶段转变。

在这个趋势下,结合今年的资本环境,如果依靠单独融资带来的弹药不足,并购重组则是一个有力的发展武器。短期占领用户心智,培养使用习惯之后,通过后端供应链能力的优势互补,强强联合,能够给用户提供更好的产品和服务,企业实现更好的品控和更快的周转。

2.扩大战场,实现商业模式升级和落地,提升企业竞争实力

除了消除竞争,并购也是一个获取能力,场景和商业模式升级的有力武器。

1)合众连横,夯实流量基础,扩展变现能力

根据QuestMobile发布的《2020年中国移动互联网战役专题报告——热点关注行业发展报告》,本次疫情叠加春节,导致移动互联网行业的时长格局发生变化。相比去年春节,短视频、新闻资讯、在线视频等板块的时长份额分别实现了不同程度的增长。

虽然从短期来看,本轮增长更多体现的是对于线下娱乐的替代效应,但从中长期来看,相对明确的行业天花板之下,如何通过内容生产或运营效率的创新获得存量市场的结构性改变,做到用户增长、留存和变现的平衡,已经成为每个企业都需要思考的问题。

2018年我国移动互联网的活跃用户和消费时长初现停滞局面,我们在完成了陌陌/探探的交易之后就观察到市场上很多的流量类公司,开始将引入战投或者出售作为一个选项认真考虑,互联网巨头们手中掌握的流量入口、用户数据、业务场景、技术能力和财务资源,都是打破公司内生增长瓶颈并快速实现商业闭环的有效武器。

然而随着巨头投资并购思路的转换,单纯通过烧钱扩大规模的流量类资产已经难以对巨头产生吸引力。相比之下,具备扎实的内容、独特且高质量的用户积累、以及高效的产品运营能力的公司,才能够对巨头真正产生价值。

腾讯和阿里对于B站的投资,尤其B站上市之后的持续加码,就是一个典型的参考案例。根据公开资料,B站在内容端共有110万的月活跃创作者(同比增长93%),每个月产生310万的视频内容(同比增长83%),用户每月互动25亿条(同比增长122%)。在用户端B站的MAU已经超过1.2亿人,并且拥有显著高于竞争对手的超过100分钟的人均单日使用时长和超过80%的12月留存率。B站独特的创作生态和社区氛围,垂直、精准、高粘性、高活跃度的流量,对于互联网巨头来说是一个不容小觑的新兴势力,也是其一直以来获得巨头青睐的原因。

此外,去年我们帮助知乎进行融资的时候,也明显感受到知乎独特的用户社区氛围和丰富的知识内容储备对于战略方们的稀缺价值,在融资策略上采取了以战略牵头带动财务融资的方案,成功引入了快手和百度两大战略方,实现了各方的流量互通以及多样化产品矩阵的突破。

2)线下区域整合,增强网络效应

相比线上平台,零售、物流、旅游等重线下运营的行业在本次疫情中受到了更大的影响,对于部分中小企业来说,如果现金流规划不合理或者没有足够的现金储备,甚至可能面临资金链断裂的风险。但与此同时,本轮危机也将倒逼行业整合的加剧,拥有丰富的现金储备、高效的管理能力和灵活的应对措施的企业,不仅能够在疫情中活下来,甚至有望占据更大的市场份额。

某线下零售企业的CEO就向我们表示,“在这轮危机中,区域型企业的抗风险能力低,往往最容易倒下,但他们占据的稀缺的线下点位和网络资源,对于我们而言又具备独特的市场价值。”行业头部企业有望通过整合快速实现区域扩张,增强网络效应和上下游的溢价能力,实现突围。

链家的经验或许可以为各位创业者提供一个参考范例。链家在2001年成立,在2014年以前一直扎根于北京,直到2015年初,开始向全国范围快速扩张。链家先后收购了成都伊诚、上海德祐、深圳中联、杭州盛世管家、重庆大业兴、济南孚瑞不动产、广州满堂红等区域性龙头公司,实现了全国范围内市占率的快速提升。在短短1年内,链家的门店规模从1,500间增长到5,000家,经纪人从3万名增长到8万名,快速完成了从北京龙头企业到全国房产经纪一把手的转变,通过并购换时间,抢占了房地产市场爆发的先机。收购完成后,链家进一步将在北京市场积累的运营经验和管理模式快速输出到其他地区,以实现整体运营效率的提升。

3)业态与品类充分融合,提升抗风险能力

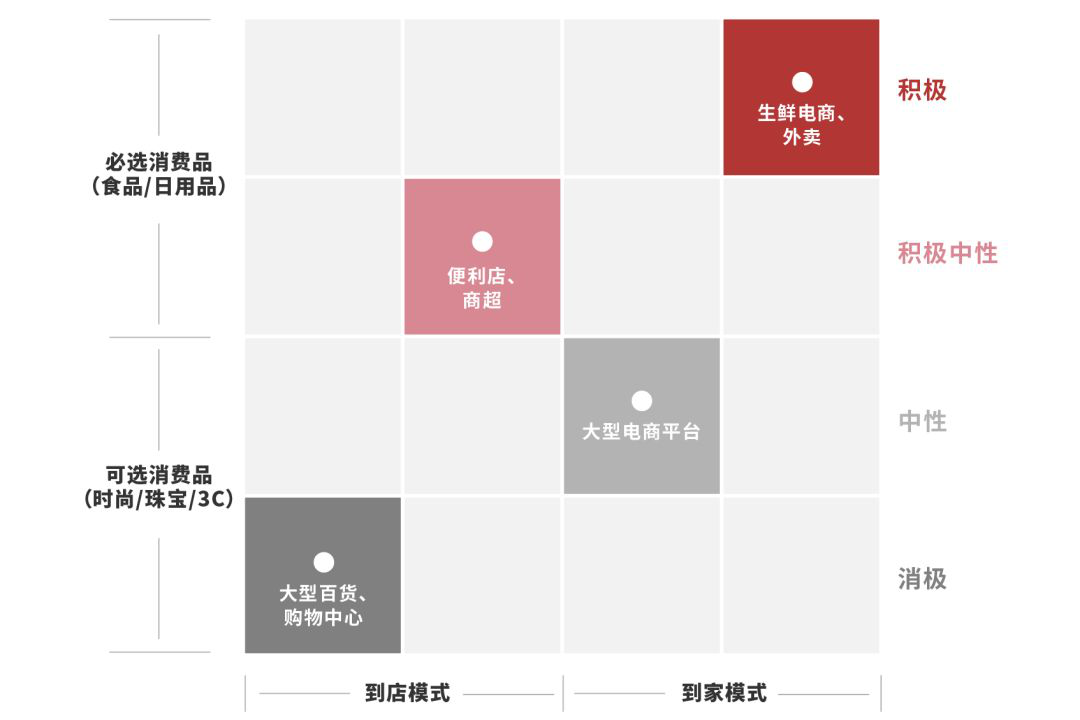

以消费行业为例,业态间线上与线下、近场与远场的区别,品类间高频与低频、厚利与薄利的区别是衡量一个消费企业商业模式的主要维度,而企业在不同维度之间的覆盖与取舍,则决定了其增长的边界与抵抗风险的能力。基于消费品类(可选/必选)和消费方式(到店/到家)的差异,我们看到此次疫情对于消费行业的影响有明显分化:

百货、购物中心以可选消费品为主,在疫情之下遭遇客流下降,租金收入承压,部分需求导流至线上场景。商超、便利店承接了居民囤货采购的主要需求,但同时也考验了经营实体的供应链实力,部分采购和物流配送过关的企业可以进一步提振发展,而部分区域性、供应链实力弱的实体可能会面临商品短缺匮乏的局面。电商平台影响中性,疫情将进一步强化用户的线上消费习惯。外卖、到家类电商服务需求激增,低成本大规模获客,有助于培养用户习惯,短期会考验供应链实力,中长期会获益。

黑天鹅事件对于不同品类和业态的消费企业影响差异较大,相比之下,以阿里、京东、美团等为代表的覆盖多品类和多业态的平台型公司在资源调配和弹性运营上显示出了单一企业所无法比拟的优势,也展示出了更强的抗风险能力。

一方面通过将自身的线上化运营能力快速赋能给线下门店和餐饮商户,既保证了生态内企业的存续和发展,也为疫情结束后的供应链巩固和拓展打下了基础;另一方面通过多品类运营,能够更好地承接住本轮疫情下激增的生鲜等品类用户,实现用户在不同品类之间的流转,增强规模优势,强化经济模型。

对于在某一品类或者某一业态有优势业务的公司来说,并购整合则是其完成平台扩充的主要手段,以2019年苏宁收购家乐福中国80%股份为例,苏宁通过本次交易完成了全品类营销战略在快消类目上的突破,补足了大快消的短板,实现了全产品全场景的运营,以满足消费者不断升级的消费需求。

近期也有不少以线下消费为主的企业在和我们进行沟通,思考如何探索线上线下全渠道的发展道路,包括与互联网巨头或细分赛道的头部企业进行业务与资本层面的战略合作,我们预计2020年会有更多的企业通过战略合作或并购重组的形式加快整合线上线下资源,走融合发展之路。

3.并购不完全等同于出售,适当的股东结构调整更利好公司长期发展

提到并购,大家直觉上会认为是创业失败,特别是对引入战略方有顾虑,担心站队影响到公司未来的独立发展和资本运作。根据操盘并购交易多年的经验看,有经验的财务顾问往往能够通过各个层面的结构设计和技术手段,平衡协调股东利益,确保创始人或管理团队的实际控制力,为公司保留一定的经营独立性和未来上市的灵活性。实际上,对于本身质地优良、发展路径清晰的企业,投资人和战略股东往往更愿意将公司的经营决策权交到管理层的手中,以实现股东利益的最大化。

在本次疫情中,我们也看到许多原本发展势头很好的公司,由于整体经济停滞的原因受到了重创。这个时候找到更强有力的大股东支持,也不失为一种选择。一方面战略方本身就是市场上口袋最深的一批投资人,又往往能够撬动更多的资金,可以增强公司抵抗周期不确定性风险的能力;另一方面战略方也能够调动更多的市场资源,无论是通过增信措施获得更大的信贷支持,还是借助战略方其他关联公司的业务能力实现快速的合作落地,都能够在这个特殊时期帮助公司更快超越其他竞争对手,取得领先地位。

4.抓住市场时机,适时出售获取流动性

创新与变化是新经济行业的常态,每一年、每个季度甚至每一天,行业走势、市场格局和各方势力角逐都在发生变化,在这之中并购的机会并不是常常都有的。买方提出一个并购建议,其实是考虑了其业务发展需要、内部资源配置、行业竞争的紧迫性等多重因素之后提出的慎重结果。在多年的并购经验中,我们其实看到不少创业者,因为种种原因错失了很好的并购机会,最终企业发展一般,创始人和投资人也无法获得基本的经济回报。

在目前竞争日趋激烈的市场环境中,我们建议所有的企业家和投资人,都开始提前考虑行业终局的问题,包括终局会在什么时候到来、最终有哪几家公司能够存活下来、公司自己能否在终局中占据一席之地,再以更开放的心态将出售作为一个潜在选项。如果有合适的出售机会,建议公司小心沟通、慎重考虑,适时地落袋为安,获取流动性。同时也可以咨询财务顾问的建议,通过结构设计在获取流动性的同时保留部分股权,收获未来的增值空间。

华兴资本:永远为并购留一扇窗2020-02-20 15:54

华兴资本:永远为并购留一扇窗2020-02-20 15:54

上海基金业致敬白衣天使专项基金...2020-02-20 14:40

上海基金业致敬白衣天使专项基金...2020-02-20 14:40

A股成交再破万亿 新基金发行火热2020-02-20 10:48

A股成交再破万亿 新基金发行火热2020-02-20 10:48

成交量破万亿元资金抢筹态势不减...2020-02-20 06:29

成交量破万亿元资金抢筹态势不减...2020-02-20 06:29

基金经理多次“卖飞”科技股 后...2020-02-20 06:28

基金经理多次“卖飞”科技股 后...2020-02-20 06:28

| 11:56 | 央行等四部门:统筹建立常态化金融... |

| 11:33 | 京东集团:感谢巴黎警方对仓库被盗... |

| 11:27 | 中铁快运联手菜鸟 今年春节让旅客... |

| 11:22 | 五项汽车强制性国家标准征求意见 ... |

| 11:21 | 春节消费旺季将至 多地发文要求外... |

| 11:21 | 多家养殖公司1月份销售价格回暖 |

| 11:20 | 冬奥赛场内外“商战”暗涌 运动户... |

| 11:20 | 机器人共享模式要火?擎天租:预计... |

| 11:20 | 产业链企业协同共振守护春节“肉盘... |

| 11:17 | 海航控股开启新年高质量发展序幕 |

| 10:15 | 科大讯飞2025年经营回款超270亿元 |

| 09:59 | 天工国际携手鲍迪克 粉末冶金产业... |

版权所有证券日报网

互联网新闻信息服务许可证 10120180014增值电信业务经营许可证B2-20181903

京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号

京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800 网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net

扫一扫,即可下载

扫一扫,加关注

扫一扫,加关注