今年是国际冰川保护年。随着全球气候变暖,人们对冰川的关注逐渐提升,但其消融的速度却在加速。数据显示,我国冰川60年间消失约26%,联合国教科文组织报告提示,到2050年被列为世界遗产的冰川有三分之一将消失。

与此同时,冰川消融形成的冰湖持续增加,这些新生水体正迅速演变为独特的高寒水生生态系统。如果它们发生溃决,可能对下游造成重大灾害;而冰川快速消融会导致冰湖和下游水质突变,进而对区域内脆弱的生态产生影响;冰湖水体的盐度、酸碱度的变化,还可能导致区域生物多样性锐减。

厘清冰湖的水环境变化规律,是科学保护和系统管理这些脆弱水体、维系下游生态安全的基础。但冰湖形成速度快、数量多、变化迅速,科学家对它们的规律了解却才刚开始。如何找到有效、高效的监测方法,是科学家们面临的难题。

往天上“走”5公里最怕没采集到有效数据

“目前青藏高原上约有2万个冰湖,还在不断增加。”说这话时,张强弓有些迫切。他是中国科学院青藏高原研究所研究员,最初研究冰川和气候环境变化,但随着冰川消融,他发现自己的研究对象在逐渐消失。茫然中,他惊觉冰湖的变化蕴含着许多未知的奥秘,和气候环境变化有关。“同一个海拔下,已经有下游的放牧业受到影响,牛羊吃草的地方越来越局限,带来了很多的麻烦。而我们现在要做的是更多地走近冰湖、了解它们,才能知道如何去保护它们和生态。”

因此,张强弓研究小组需要定期赶到冰湖边观测点。“这些冰湖都发育在冰川的末端,一般海拔都在5000米、5500米以上,相当于往天上走5公里路。它们就在天上‘飘着’,初来者很难适应这里的环境。”张强弓说道。每次出发,团队需要先辗转抵达拉萨站点,再带上监测设备、用于湖水采样的皮划艇向冰湖深处前进。湖中央的水质相对稳定,是关键样本的来源,采集后还需长途转运,部分样本甚至要跨越千里送到检测中心,路途遥远、过程周折。

为期7天的强化观测更是一场对身体和耐力的双重考验。湖上天气瞬息万变,晴空下突降的狂风暴雨是常态,组员需要7天7夜驻守冰湖,每隔数小时采集一次水样,昼夜不停。张强弓研究小组博士研究生路子建记得,有次在纳木错监测,一位师兄采样时船身侧翻,坠入数百米深的冰湖。还好同行中有北海来的队员,凭借出色水性将人救起,上岸后两人缓了好久。“那可是冰湖啊,透心凉,大家都吓坏了。”

辛苦之余,他们最担忧的还是无功而返。冰湖的变化和高原的天气一样捉摸不透,水质也跟着瞬息万变,有可能驻守7天都无法捕捉到冰湖突变的过程。张强弓介绍:“研究冰川的时候,我们会取完整的冰芯回带实验室,里面蕴含着很多信息,但冰湖水样是否有效就说不准了。更何况广袤高原上,成千上万个冰湖亟待探索。全靠人工去做完冰湖监测,太慢了。”

通过水色“看见”水质变化科技为研究万个冰湖提供重要支撑

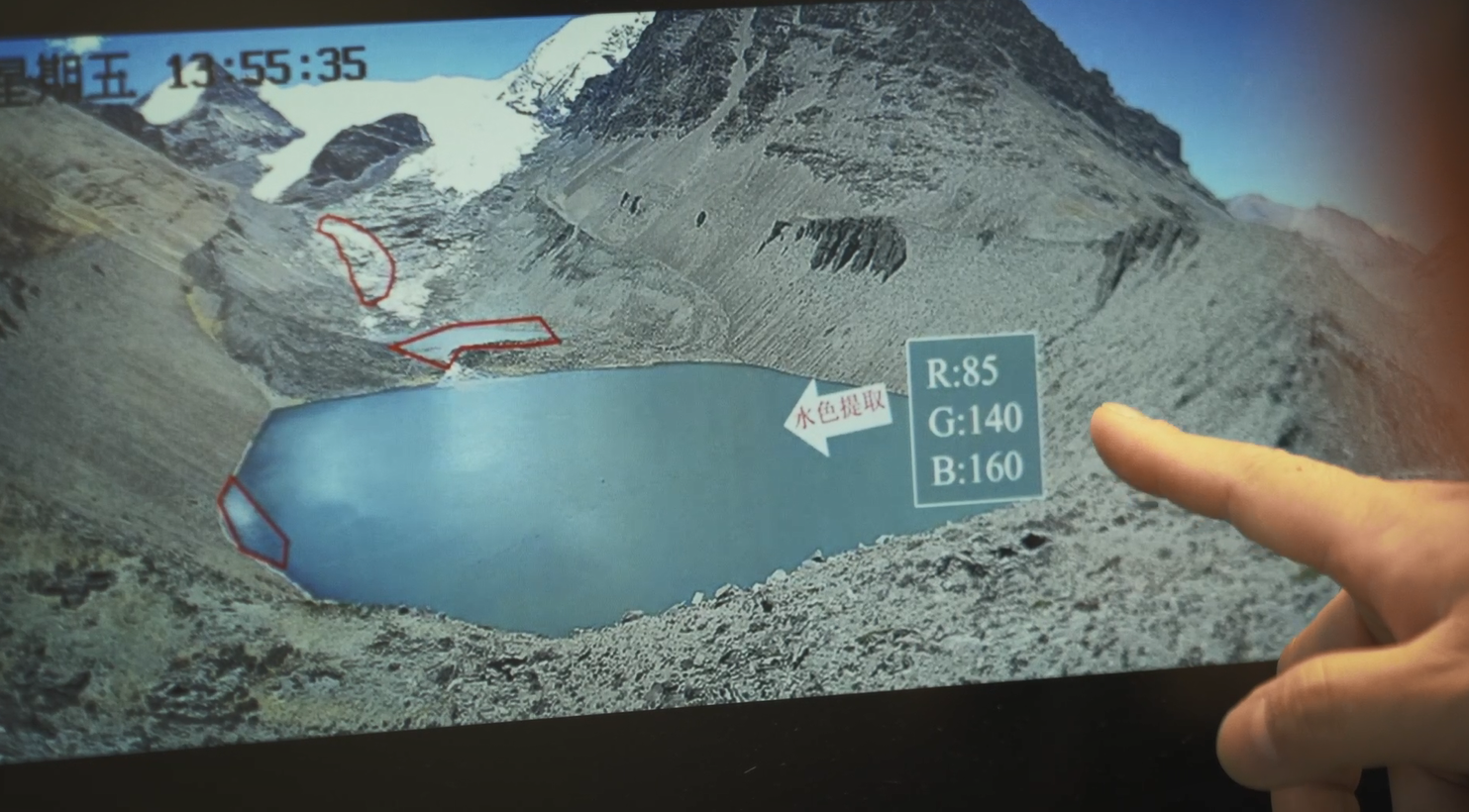

能不能用水色去解读水质?第一次冒出这个想法,张强弓正坐在飞机上看着下面一个又一个冰湖,每一个冰湖都很美,每一个颜色都有所不同,变化多端。“我们看到的湖泊水色变化,是否就能反映出水质的变化?”抱着这个看似天马行空的想法,张强弓开始探究可行性,并翻阅大量资料,终于找到希望。

2022年起,张强弓研究小组联合海康威视STAR科技公益,开始实践通过视频感知设备监测冰川消融和冰湖水环境变化,在廓琼岗日、枪勇、珠峰绒布等典型冰川-冰湖区成功布设臻全彩视频监测设备,实现长期、实时、高分辨监测冰湖变化。

“通过连续的高分辨率观测,我们发现湖水颜色和实测水质关联特别强。”路子建清晰记得针对枪勇冰川冰湖在2024年5月份与7月份出现的观测峰值。冰湖水色在这两个月显著改变,经过反演模型分析,精准捕捉到浊度变化。相比以往人工监测的耗时费力,这套远程监测系统极大提升了效率。

“有时候冰湖结冰又融化,时间很快,颜色在几小时内就可能发生突变,这是人力蹲守观测很难捕捉到的。”张强弓介绍,现在他们通过RGB影像与深度学习模型协同的冰湖水质监测方法,得以洞察冰湖水质的快速波动及其驱动因素。

“我们甚至可以有效地监测最偏远的小型冰川湖,捕捉湖水环境的快速变化,并直接估算某些关键水质参数,例如浊度。”张强弓研究小组发表在国际期刊学术的论文中提道,这一创新成果为探索高原生态环境变化提供了全新技术路径。如此一来,该技术有望复制到数以万计的冰湖监测研究,更全面地研究气候变化、区域小气候及其对下游的影响。

科研是一段漫长的接力赛,一批又一批科研人员用研究结果为守护冰冻圈、保护气候环境添砖加瓦。如今,张强弓研究小组已经累积了上百T的数据,并在持续“解密冰湖”。有了科技加持,这段科研之路将更有底气、更加高效,也更充满希望。但不管科技怎么发展,他们的初心始终没变——扎根雪域,用脚步丈量冰冻圈,以一份份缜密的研究成果守护生态,守护这片高原,让人类与自然和谐共生的愿景更早一点照进现实。

(CIS)

京公网安备 11010602201377号京ICP备19002521号

京公网安备 11010602201377号京ICP备19002521号